静物や風景を描くとき、自然な空間に見せるためにも距離感を正確に描きたいところですが

今回は、絵の中で距離感を出すために実際に使える方法を挙げていきます。

奥のものを隠す

まずは基本中の基本から。

奥にあるものは、手前のものに隠れます!

これ、当たり前の話なんですけど、意外と絵が苦手な人にとっては描くのが難しかったりもします。

重ねて奥のリンゴを隠せば、右のリンゴが前にあるというのがすぐにわかりますね。

リンゴが離れていると、どちらが前にあるのかがわかりにくくなります。

いちばんダメなのがこれで、輪郭線がぴったり接してしまうと距離感もよくわからず

つながっているように見えてヘンなので、この置き方は避けましょう。

実際に、静物や風景などでモノ同士が接していたり離れていたりして

距離感が分かりづらいときは、あえて重ねて描くと前後関係がわかりやすくなります。

明暗の対比

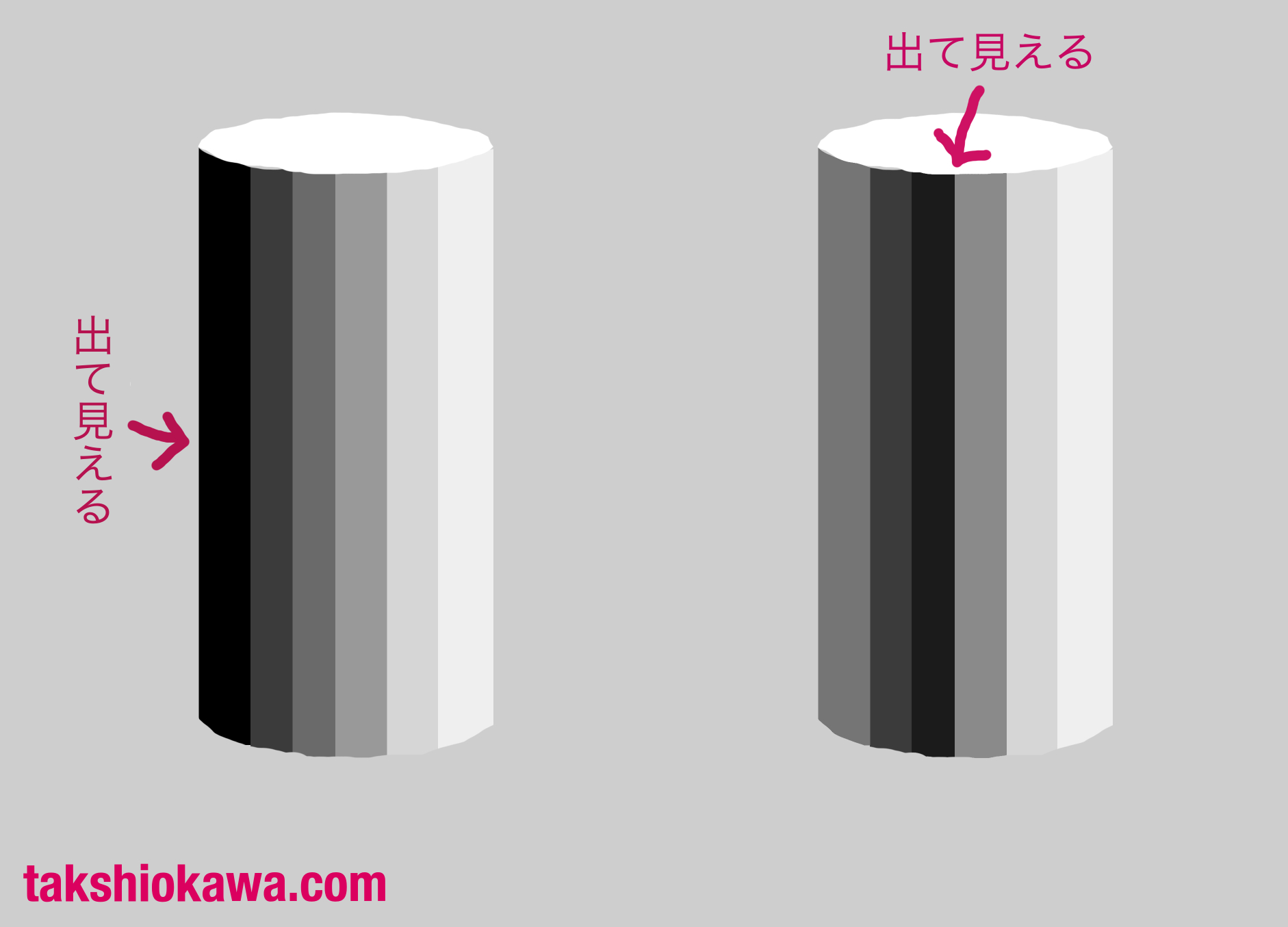

人間の目の錯覚で、同じモノを同じ位置に描いても

前に見えたり、後ろに見えたりすることがあります。

実は、明暗のコントラストが強い箇所ほど

目立って見えて、手前に出てくるように感じるのです。

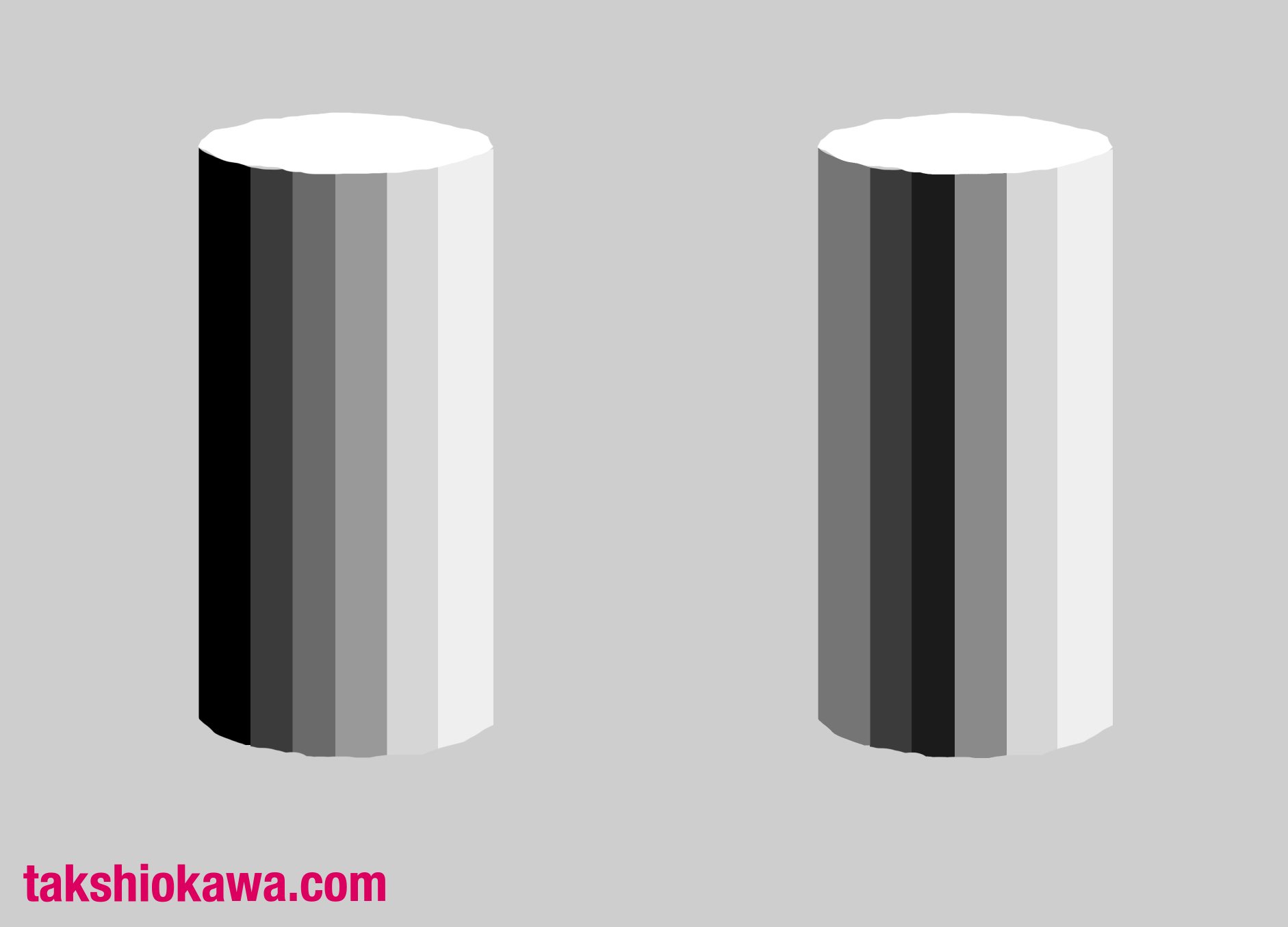

例えば

円柱が二本ありますが

左の円柱は、フチのコントラストが強いので

フチのほうが手前に出てきてしまい、丸く引っ込んでいるように感じません。

中心が前に出てきて、両サイドが奥へ引っ込んでいるように感じます。

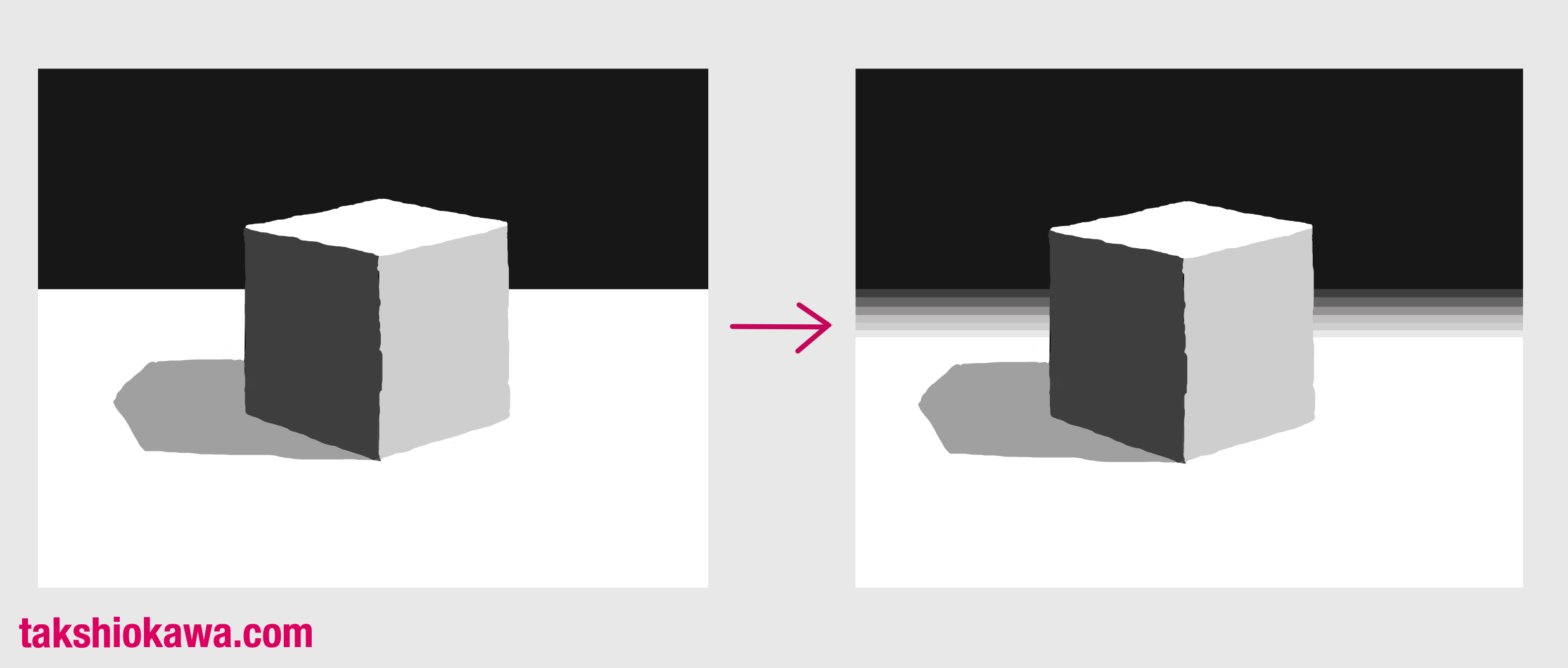

他の例としてはこんなケースがよくあります。

机と背景とのコントラストが強すぎて

立方体よりも、机の角が目立って見えてしまうので

グラデーションにして対比を弱めて、机を引っ込めます。

このように明暗の対比(コントラスト)を変えることによって

手前に出したり、奥に引っ込めて見せることができます。

これに関して注意しなければならないのは

目の錯覚を利用してそう見せているだけということです。

現実にモノが後ろにあるからといって、コントラストが低くなったりするわけではありません。

数センチ位置が変わったくらいで、物体のコントラストが変化するということはないのです。

これは画家がやるべき演出、絵作りなんですね。

よく写真などでも、わざと背景をぼかして主役を引き立たせたりしますよね。

全部くっきり現実のまま写ると散らかっているように感じるんです。

だから背景をぼかすことで意図的にコントラストを下げて、引っ込んでいるように見せているのです。

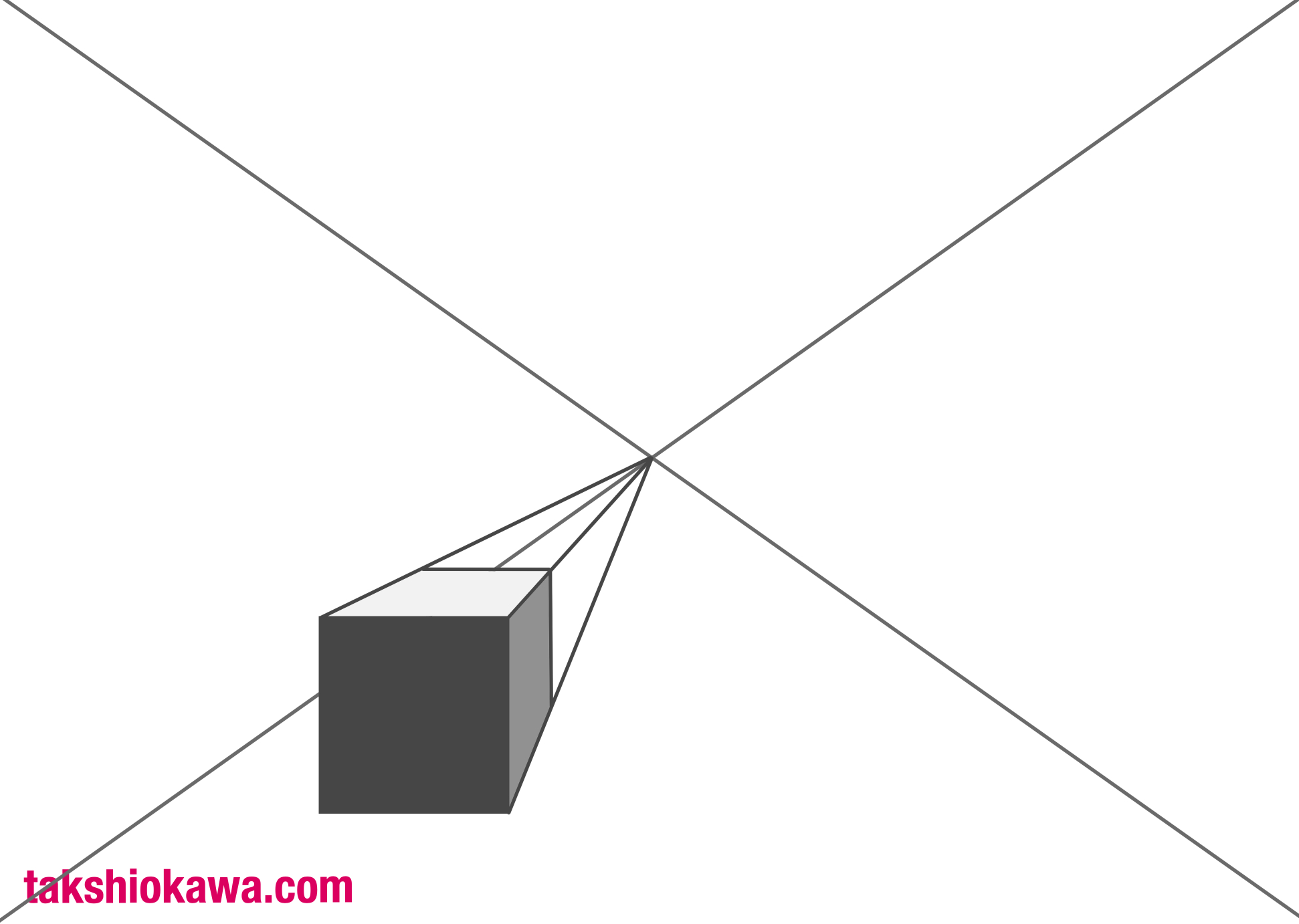

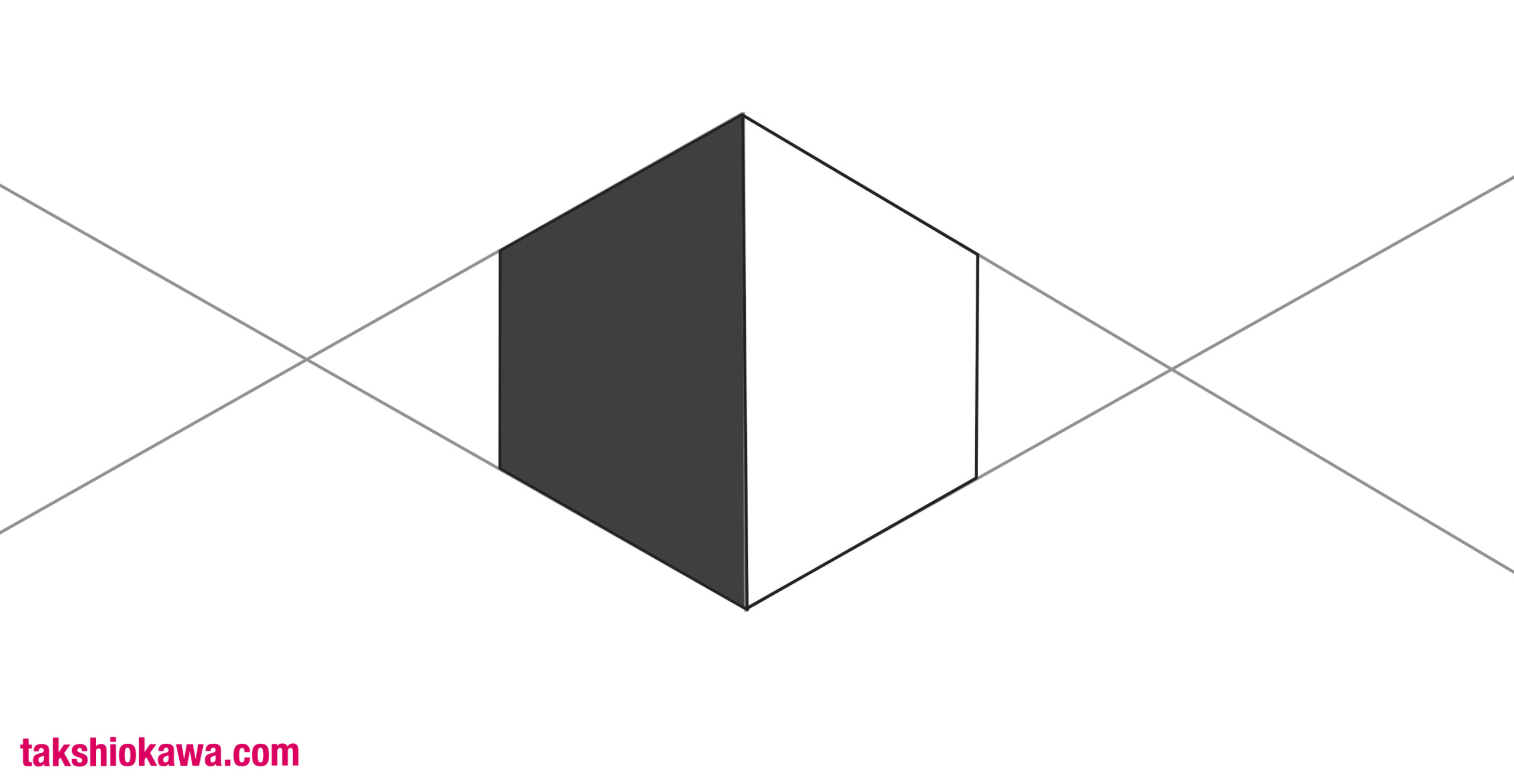

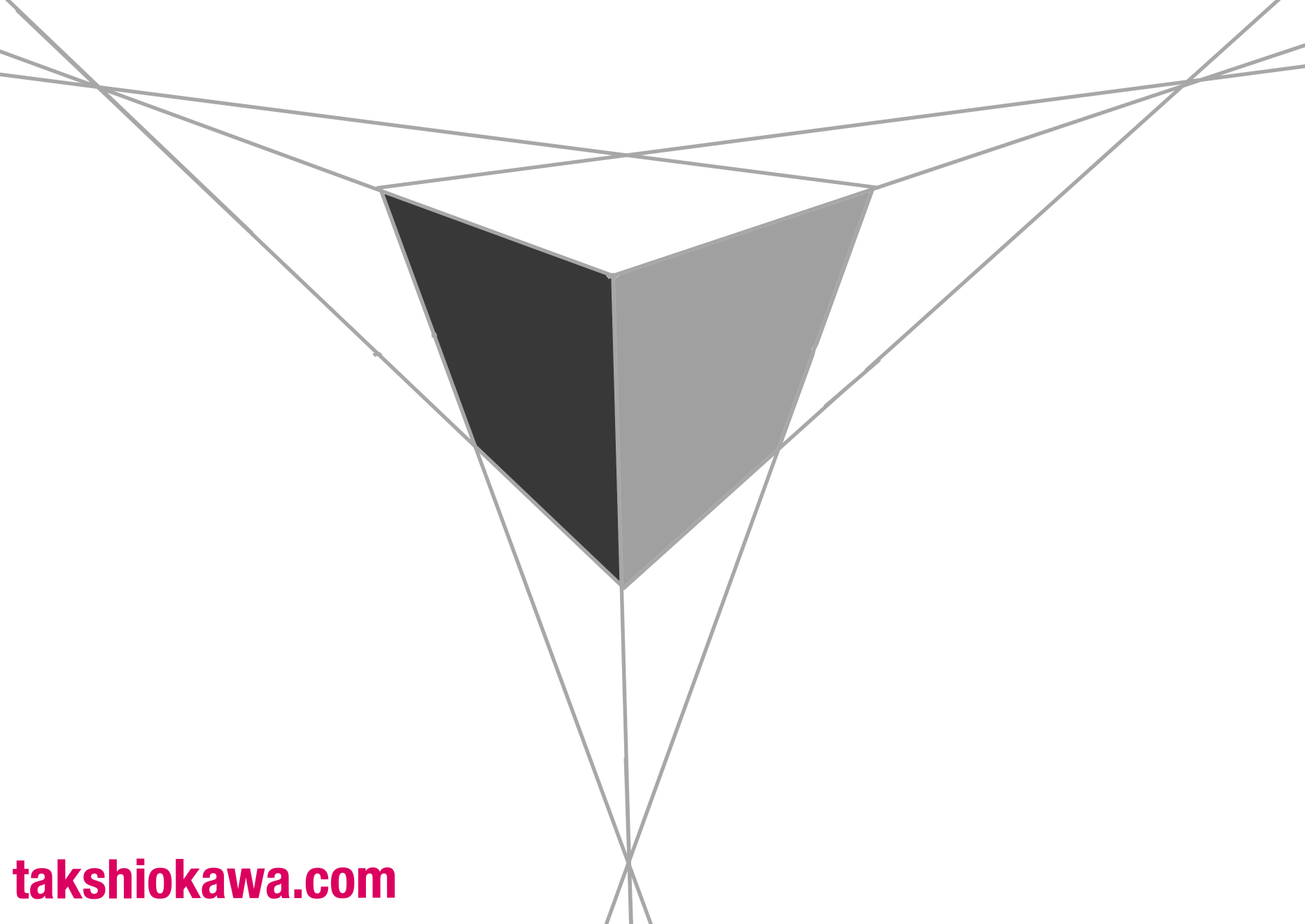

パース

透視画法(perspective、パースペクティブ)、いわゆるパースというものです。

遠近法といえばコレ!って感じですけども、実は注意が必要です。

主に建築などの作図に使われるもので

長い直線の道や超高層ビルのように、数十〜数百メートルくらいあるとパースがわかりやすいのですが

静物のような近い距離ではほとんど認識できません。

無理にパースをつけようとして描くと逆に不自然になりがちなので

ちょっと意識するくらいでいいと思います。

- 一点透視

- 二点透視

- 三点透視

これらに従って描くよりも

知識として覚えておいて、絵を補正するのに利用するくらいがちょうどいいと思います。

空気遠近法

これは風景画で使います。

大気の影響で遠くの山などが、淡い青っぽく見えますよね。

この性質を利用して、遠くのものを淡い青で描くのが空気遠近法です。

よく「遠くのものほど輪郭がぼやける」と言われたりもしますが

実は、意外とぼやけないんですよね。

輪郭線はくっきりしたまま、色が淡い青っぽくなるだけです。

ちなみに空気遠近法には、2種類あるらしいですね。

湿気の少ない地域と湿気の多い地域の絵では、空気遠近法の原理が違うようです。

遠くのものが青く見えるのは

空気中の微粒子によるレイリー散乱というもので、ヨーロッパの絵画に多いです。

そして白く霞むのが

水蒸気などによるミー散乱というもので、水墨画などに多いです。

風景画を描くときにはこの空気遠近法を覚えておくと、かなり使えると思います。

ちなみに、数キロメートル離れないと発生しないので静物画で使うことはありません。

パースもそうなんですが、静物画で距離感を出そうとすると

かえってヘンな絵になることが多いですね

ピンボケさせる

一眼レフのカメラなどで、主役にピントを合わせて背景をぼやかす。

これと同じことを絵でやってみるのもいいですね。

実際に油彩で描くときには、どうすればいいかというと

速乾させずに、背景を描き

絵具が乾かないうちに、ファンなどの柔らかい筆で表面を撫でると上手くぼやけます。

背景をぼかすと、色が混ざりあって彩度やコントラストが下がるので

主役が前に出てくるという原理です。

ちなみに、背景の色のコントラストだけを下げれば

ぼかさずにくっきり緻密に描くことも可能です。

これはカメラにはできないことですが、絵ならできます。

まとめ

- モノを重ねて描くと前後関係が出る

- 明暗の対比で、前に出したり引っ込ませたりできる

- パースや空気遠近法は、長い距離で有効に使える

- 静物画で距離感を出すとかえってヘンになりがち

それでは最後まで読んでいただき、ありがとうございました。